コロナ禍になり、こまめに検温するようになった方が増えたかと思います。一般的に運動後や食事後は体温が上がるため、定期的な検温は起床直後が良いとされていますが、寝起きに検温した際に、体温が平熱よりも高くて不安になった経験のある方もいるのではないでしょうか。

この記事では、寝起きに体温が高い理由や、体温と睡眠の関係、睡眠時の体温をコントロールする方法などについて解説します。

目次

寝起きは体温が高くなる?

「寝起きだから体温が高いのは当然」と思う方が多いかと思いますが、実は“寝起き=体温が高い”というわけではありません。むしろ、人の体温は、朝の時間帯が一番低く、夕方が一番高くなる仕組みになっていて、個人差はありますが、朝と夕方の体温差が1℃以内であれば体調面に問題はないと考えられています。

1日の中で、体温は変動する

人の体温は1日中一定なわけではなく、一般的に、朝起きてから夕方まで上昇し、ピークに達した後は下降に転じて、明け方には一番低くなり、この変動は1℃程度あると言われています。年齢を重ねるにつれて体温変動は小さくなりますが、快適な睡眠を得るためには、日中と睡眠中の体温変化を適切に保つことが大切です。

また、体温は気温だけでなく、感情やストレス、食事などで変化し、女性は月経周期によっても異なるので、測った体温がいつもより高くても、体調に明らかな変化がない場合は、そこまで健康面に不安を覚える必要はありません。食事後は体温が上がるので、より正しい体温を測りたい方は、寝起きと夕食前に1回ずつ測りましょう。

布団やパジャマの影響で熱がこもる?

寝起きに体温が高いのは、布団やパジャマに熱がこもり、その結果として体温が上がった可能性があります。

寝具に熱がこもるのは、温度と湿度に原因があります。まず、春夏秋冬の季節によって、布団の中の温度が変化します。暖かい季節は外気が高くなるだけでなく、人の体も寒い季節と比べると熱くなるので、布団の中に熱がこもりやすくなります。

そして冬は、防寒対策のしすぎで熱がこもる場合があります。布団に入った直後は熱く感じませんが、布団を重ねすぎているとだんだん熱がこもり、寝苦しくなってしまうことも。

また、人はひと晩にコップ1杯分の汗をかいていると言われているので、汗を吸収した布団をそのままにしておくと、熱を上手く逃がすことができなくなってしまいます。湿気が布団から出ていかないと、熱がこもるだけでなく、カビやダニの発生の原因となったり、寝苦しく感じる原因となるので、通気性のいい寝具を選びましょう。そしてできれば、毎日通気性の良いところで干して、湿気を落としましょう。

平熱とは何度?

自分の健康状態を管理するためには、適度に検温をして自身の平熱を把握しておくことが大切です。

日本人の平熱の平均は36.6℃〜37.2℃(36.89±0.34℃)と言われていますが、個人差があるので一概にはいえません。35℃を平熱とする方がいる一方で、37℃が平熱の方もいます。もともと平熱が低い方は、37℃程度でも発熱を疑ったほうが良いでしょう。

また、体温は年齢によっても変化します。子供のうちはやや高く、成長するにつれて落ち着いていきますが、高齢になるとさらに体温が低くなる傾向があります。検温をする際は、自身の年齢も考慮したうえで平熱かどうかを判断しましょう。

なお、高血圧症や更年期障害などを発症している場合は、発熱がないのに体にほてりを感じる可能性があります。ほてりの症状が心配な方は、一度医療機関に相談することをオススメします。

発熱は何度から?

“いつもより体温が少し高い=発熱”というわけではありません。平常時の体温である「平熱」には個人差があるように、体調不良ととれる発熱の体温もそれぞれ異なりますが、一般的には37.5℃以上を医学的な「発熱」とし、38℃以上を「高熱」としています。

ただし、年齢や疾患などの体調、運動後や厚着をしているなど、様々な要因によって体温上昇するので、体調を観察するとともに、時間を置いてから再度測ってみましょう。

体温と睡眠の関係

“寝起き=体温が高い”というわけではありませんが、睡眠と体温には深い関わりがあります。

そもそも、体温には2種類あります。1つは体の表面の温度である皮膚温度で、脇や口の中の温度を測ると分かる一般的な体温です。もう1つは、脳を含めた内臓など、体の内部の温度である深部体温で、生命維持のために皮膚温度より0.5℃~1℃程度高くなっています。

人が入眠する時は、皮膚内部の血流が増えることにより、顔や手足の体感温度である皮膚温(体の表面の体温)が上がり、やがて皮膚から放熱することで深部体温(体の中の体温)が下がります。

つまり、手足からの放熱によって深部体温が下がり、皮膚温度との差が縮まることで、入眠モードに切り替わるということ。また、体温を下げることで脳をリラックスモードに変えることができるので、深部体温を下げることが良質な睡眠にとって大切です。手足が冷えた状態では血管が収縮しているためうまく放熱できず、深部体温が下がらないので、寝つきが悪くなってしまいます。

眠りが浅いと感じている方は、睡眠時の体温を理想的な状態に保てるように工夫しましょう。

1:部屋の温度調整

寝室や日中過ごす部屋の温度に気をつけることで、理想の体温を保つことができます。

特に寝室の温度に気をつけることが大切で、夏は25〜27℃前後、冬は15〜18℃前後、湿度は通年50〜60%が理想と言われています。また、寝床内温度は30℃前後、湿度は50%前後が快適とされています。

暖房や寝具などで暖め過ぎてしまうと、体の熱を放散しにくくなるため深部体温が下がらず、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなるなど、睡眠の質が低下する可能性があります。ぐっすり眠るためには、寝室の温度を少し低めに調整することと、放熱しやすいパジャマや、熱がこもらない通気性の良い寝具を使用しましょう。

2:寝起き時の行動

人は体温の変化に沿って睡眠と覚醒のバランスが保たれています。睡眠中は深部体温が低下しているので、体温変化のリズムを崩さないためにも、朝起きたら適度に体を動かして、深部体温を上げることで、すっきりと目覚めることができます。

寝起きにダラダラしてしまうと体温変化のリズムが崩れ、夜に眠れなくなることもあるので気をつけましょう。

3:日光を浴びる

生活リズムが乱れている方は、起きたらまずカーテンを開け、太陽の光を15秒ほど浴びましょう。

朝起きてすぐ強い光を浴びると体内時計がリセットされるだけでなく、体温調整機能をコントロールしている自律神経の交感神経を活性化させることもできます。これは、曇りや雨天の日でも効果があります。

4:起床時に冷たいものを飲まない

起きてすぐ冷たい水を飲むと、内臓を一気に冷やしてしまうので体温が上がりにくくなります。睡眠時の発汗によって減った体の水分補給をすることは大切なので、体温より少し高く温めた白湯やコーヒー、紅茶を飲むようにしましょう。

5:朝食をしっかり食べる

朝食をとらない習慣は、体温が上がりにくいのでオススメできません。体温を上げるためにも、朝食をしっかりとってカロリー補給をしましょう。朝はお腹が空かないという方は、日光浴を兼ねて散歩や軽いウォーキングをすると、交感神経の働きが活発になるので食欲が出るかもしれません。

6:入浴をきちんとする

深部体温が下がると眠気が高まりますので、眠る2時間程度前に、38~40℃程度のぬるめのお湯で15分ほど入浴しましょう。

手足の血行が良くなると体の熱が放散しやすくなり、深部体温が下がるので寝つきが良くなります。また、副交感神経が優位になってリラックス効果が高まるので、ストレスで睡眠が浅くなっている方にもオススメです。

7:寝具を適切に使う

寝床内温度(布団の中の温度)は30℃前後、湿度は50%前後が快適とされています。寒いからといって寝室の温度を高め、さらに過度な保温性や保湿性、通気性のない寝具などを使用すると、睡眠時の体温が高くなって睡眠の質が低下する可能性があります。

通気性の良い寝具を使用することで、寝床内温度を適正に保つことができ、適切な体温調節をサポートしてくれるため、睡眠の質が高まります。寝つきが悪い方や、夜中に目が覚める方、布団の中が蒸れて寝苦しと感じる方は、掛け布団やマットレス、枕、パジャマなどの寝具を見直してみましょう。

また、寒い時期に電気毛布を使用している方は、タイマーをセットして睡眠中はオフになるように設定しましょう。加熱したまま眠ると体の熱を放散しにくくなり、深部体温も下がりづらくなってしまうため、睡眠の質が低下します。

睡眠の質を高めるなら!おすすめアイテムをチェック

ブレインスリープでは、お客様の睡眠に関するご要望やお悩みに合わせて、様々な寝具を開発しています。その中から、おすすめアイテムの特徴やポイントをご紹介します。

ブレインスリープ コイン(アプリ&デバイス)

『ブレインスリープ コイン』は、睡眠研究× AIの高度なアルゴリズムにより、自分だけでは気づくことができない、眠っているときの全てがわかるアプリ&デバイスです。

ブレインスリープ コイン(アプリ)

アプリでは、睡眠研究により蓄積されたデータを基に独自開発したアルゴリズムを取り入れ、みなさまの睡眠の質を様々な項目で分析できます。分析結果を基に、睡眠の質をアップできるのはもちろん、アプリを使用することで貯まる「スリープコイン」を、様々な商品やサービスのクーポンに交換することもできます。

アプリは下記より無料でダウンロード可能です。

ブレインスリープ コイン(デバイス)

デバイスは、睡眠時にウエストに装着し、アプリと連携することで、アプリ単体の計測項目に加え、今までの睡眠計測デバイスでは見る事が出来なかった、寝姿勢・寝返りの回数・寝床内温度など、睡眠の質にかかわる重要な項目の分析が可能になります。装着しやすく外れにくい、シリコン製のクリップタイプで、柔らかく不快感がなく、睡眠中のストレスにもなりません。

※アプリのみでも無料でご利用頂けますが、スリープコイン(デバイス)と連携することによって、計測項目や精度が上がり、より正確な睡眠計測が可能になります。

特徴1:かつてないほど高性能な睡眠分析

睡眠研究を基に独自開発したアルゴリズムと、睡眠研究で使用されている技術を応用。今までの睡眠計測デバイスでは見る事が出来なかった、個人の睡眠ステージ(睡眠の深さ)、寝姿勢、寝床内温度(布団の中の温度)、いびきが明らかになります。

特徴2:心地よい入眠と目覚めをサポート

雨の音や、焚き火、波の音、快眠に導く穏やかなヒーリングサウンドなど、avexとコラボしたハイクオリティのミュージックを収録。入眠時や起床時に設定することで、スムーズな入眠や心地よい目覚めをサポートしてくれます。選定できる曲は、随時追加、アップデート予定です。

また、睡眠ステージの分析によって、眠りの浅いタイミングに合わせてアラームを鳴らすことができるので、深い睡眠時に無理やり起きるということが減り、爽やかな目覚めを導いてくれます。

特徴3:眠るたびにコインが貯まる

睡眠計測をはじめ、アプリ内で様々なアクションをすることで、アプリ内で「スリープコイン」がたまります。貯まった「スリープコイン」は、『ブレインスリープ』商品の割引クーポンや、アプリ内の音楽購入、アプリ内の宝くじなど、お得なクーポンやサービスに交換ができます。随時様々な商品クーポンやサービスなどがアップデートされるので、睡眠の楽しみが増えます。

ブレインスリープ ピロー

ブレインスリープの看板商品『ブレインスリープ ピロー』は、ベストセラー『スタンフォード式 最高の睡眠』の理論を基に、脳と睡眠研究によって開発されました。睡眠の質を左右する「黄金の90分」に注目し、脳を冷やすことで睡眠の質を高める枕です。

特徴1:オーダーメイドのようなフィット感で、首や肩が痛くならない

独自の3層構造が特徴。1番上のふんわりとした層が、自分の頭の大きさや重さに合わせて変化するため、オーダーメイドを超えるフィット感を感じることができます。

また、中心部分が1番柔らかく、左右にいくほど弾力が高まっている“9つのグラデーション構造”になっているため、仰向け・横向き・うつ伏せなど、どのような寝方にもフィットします。さらに横幅60cmと幅広設計なので寝返りしやすく、睡眠の質が高まります。

特徴2:脳を冷やして早く、深く眠れる

脳を冷やすと、眠り始めの90分の睡眠が深くなり、眠りの質が良くなります。この90分の質が悪いと、その後何時間寝ても睡眠の質が悪いとまで言われているほど。ポリエチレンを編み込んで作られる『ブレインスリープ ピロー』は、枕に使用されることの多いウレタンやフェザーなどの他素材と比べて、長時間眠っていても高い放熱量を維持することができるので、頭部の温度を低く保つことが可能。熱や湿気が睡眠を邪魔することなく、快適に睡眠できます。

特徴3:自宅で丸洗いできるからいつでも清潔

ポリエチレンを編み込んでできているため、汚れが素材にしみ込んで取れないということも起こりにくく、シャワーで簡単に汚れを落とすことができます。3か月に1回程度のお手入れがおすすめですが、自宅で手洗いできるので、汚れや臭いが気になった時に丸洗いし、いつでも清潔な状態をキープ。また、枕カバーは洗濯機で洗うことができます。

さらにダニやカビが発生しにくい素材なので、ハウスダストやアレルギーをお持ちの方や、お子様と一緒に寝ている方が安心して使用できるのも嬉しいポイントです。

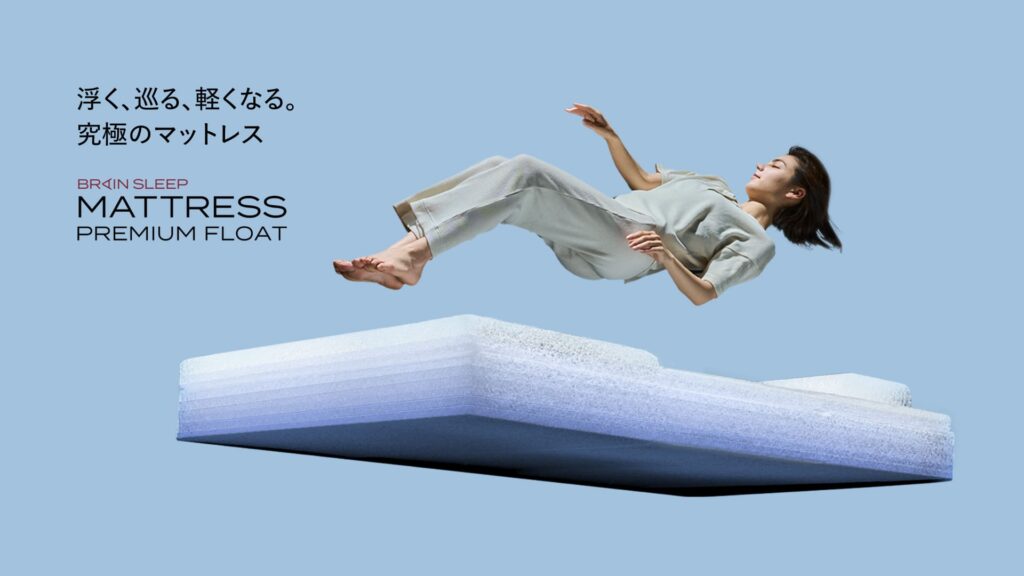

ブレインスリープ マットレス プレミアム フロート

「ブレインスリープ マットレス プレミアム フロート」は、9層構造が多方向から身体をしっかり支えることによる超・体圧分散と、NASAが提唱する究極のリラックス姿勢の再現により、身体の負荷を軽減するマットレスです。

特徴1:新感覚の弾力。9層構造のハイブリット反発で身体の負荷を軽減

一方向だけではなく、無数の繊維があらゆる方向から立体的に身体を支えるハイブリッド反発が、部位によって異なる重さや面積に最適に反応。さらに独自の9層構造が重力を吸収してその力を反発力に変換。しっかりと身体を支えて正しい寝姿勢を保ちます。

特徴2:NASAが提唱する中立姿勢を再現。究極のリラックスへ

宇宙空間で身体を預けると、自然と肩が内側に入り、脚が上がった体勢になります。これは、身体に最も負担の少ない姿勢だとされています。本製品は独自の三次元構造体によって、浮遊するかのような反発と肩・腰・脚に合わせた最適な硬さを形成し、重力から解放された究極のリラックス姿勢へと促します。

特徴3:脚をあげることで巡りを高める。

脚部が胸元より4cm高く設計されており、血流が胸元に循環しやすくなります。

特徴4:抜群の通気性で熱がこもらず快適

良質な睡眠を得るためには、寝床内の温度と湿度を適正に保つことが重要です。90%以上が空気層でできているので、睡眠時に発生する熱や湿気がこもらず、快適な睡眠環境をつくります。

特徴5:シャワーで水洗いできて清潔。

カバーは取り外して洗濯機で洗えることはもちろん、マットレスの中材も全て洗えます。中材はシャワーで汚れを洗い流せて、シャワー後は日陰干しをするだけで簡単です。

ウレタンやコイルのマットレスは、通気性が悪く湿気や熱が溜まりやすいためマットレスの中でダニやカビが発生しやすいです。ブレインスリープのマットレスは通気性がいいのでダニやカビが発生しにくいうえに、ハウスダストやほこりが気になったらいつでも洗えるので清潔な状態を維持できます。

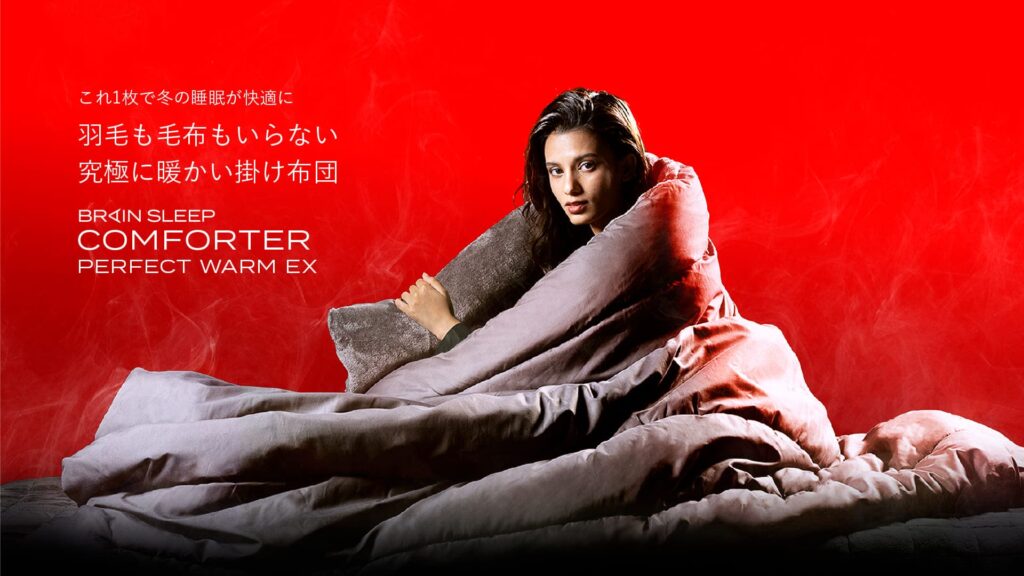

ブレインスリープ コンフォーター パーフェクト ウォーム EX

「ブレインスリープ コンフォーター パーフェクト ウォーム EX」は、羽毛も毛布もいらない、これ1枚で冬の睡眠が快適になる究極に暖かい掛け布団です。

特徴1:羽毛を遥かに超える究極の暖かさ

その秘密は、熱を逃がさない9層魔法瓶構造。冷気を遮断するアルミプロテクター・驚異の吸湿発熱力を誇るカポックヒートEX・希少なレアメタルにより体温を反射するリカバリーインサレーションなど、先進テクノロジー素材をレイヤード。9層構造が熱を保温し、暖かい熱を逃しません。羽毛布団の中でも高品質と言われるグースダウン羽毛布団と比較して、約120%の保温性を実現しています。

特徴2:気持ちよく、ムレない究極の寝心地

カシミヤに極限まで近づけた特殊繊維構造の毛布生地で、まさにカシミヤの様な柔らかで滑らかな風合い。さらに、独自開発した肌面の毛布生地は、極上の気持良さ・ムレにくさ・吸湿発熱性機能を兼ね備えて、入った瞬間からの暖かさを実現します。

特徴3:自宅の洗濯機で丸洗い可能

丸ごと洗えて、清潔加工。オフシーズンにはコンパクト収納も可能。抗菌よりも強い制菌性で、ふとん内部の菌の増殖を抑制し、汗の嫌な臭いも消臭。しかも、抗ウィルス機能で究極の清潔さを保ちます。

特徴4:さらにわた埃の発生を約96%軽減。ハウスダストの心配も不要

ふとんから発生するわた埃を最小限に抑えることにより、毎日安心して睡眠できます。

ブレインスリープ コンフォーター オールシーズンズ

『ブレインスリープ コンフォーター オールシーズンズ』は、宇宙服のために開発された革新的な調温技術を採用。独自のマイクロカプセルが温度変化に応じて個体と液体に変化し、吸熱、蓄熱、放熱を繰り返します。

特徴1:暑い時は涼しく、寒い時は暖かい

暑い時は余分な熱を吸収し、寒い時は貯蓄した熱を放出するので、寝床内の快適温度(33℃±1℃)をキープ。さらに、接触冷感と暖かい起毛素材のリバーシブル構造なので、夏は涼しく、冬はインナーケットとして、一年を通して使用することができます。

特徴2:リバーシブル構造で365日手放せない

季節に合わせて生地の表裏を使い分けることができます。 暖かい季節はさらっとした接触冷感生地を肌側に、寒い季節は柔らかくてなめらかなピーチスキン生地でやさしく包み込みます。

特徴3:イージーウォッシュで毎日清潔に

家庭用洗濯機で丸洗いができるので、いつでも気軽に洗えて清潔です。

しっかり体温を管理してより良い睡眠を

寝起きだから体温が高いというわけではないので、寝起きの体温が気になる方は、睡眠中の深部体温コントロールも含めた全体的な体温管理を意識してみましょう。

<Writer>

ブレインスリープ編集部