人は寝ている間にコップ1杯分の汗をかくと言われています。さらに日本は湿度が高いため、マットレスや布団にたまる湿気や防カビ対策が気になる方も多いはず。「湿気に強いベッド」と検索すると上位に出てくる「すのこベッド」は、通気性が高くメリットが多いイメージですが、実はデメリットもあります。

この記事では、すのこベッドのデメリットと、デメリットを改善する方法をご紹介。購入前に、すのこベッドの問題点を知っておくことで、快適な睡眠を手に入れることができます。

目次

すのこベッドにデメリットはあるの?

すのこベッドとは、板を等間隔に空けて並べ、横板に打ちつけた「すのこ(簀の子)」のような形状をした板が底面に敷かれているベッドのことで、すき間から空気の入れ替えができるので通気性に優れています。マットレスや布団が吸収した湿気が逃げやすいためカビが生えにくく、湿気の多い日本の気候にピッタリです。

湿気に強いイメージのある、すのこベッドのデメリットをご紹介します。

1:寝心地が固い

すのこベッドは、マットレスを置いても、布団を敷いても使えるという商品が多くありますが、すのこ構造により寝心地が固くなりやすいので、布団を敷く場合はなるべく分厚い布団を選びましょう。薄手の布団では固さが気になって寝心地が悪いので、厚みを気にする必要のないマットレスとの組み合わせがオススメです。

2:腰痛や背中の痛みに繋がる可能性がある

すのこ板は、畳やマットレスより硬いため、すのこベッドに薄い布団を組み合わせている場合は、腰や背中の筋肉を傷める可能性があります。使用を続けると、腰痛や背中の痛みが発生したり、悪化するリスクがあるので、もともと腰痛持ちの方や、体格の大きい方、体重が重い方、高齢者の方は、注意が必要です。

朝起きた時に腰痛や背中の張りを感じたら、布団ではなくマットレスを組み合わせるようにしましょう。

3:冬は寒い

すのこベッドは通気性が高く、夏の暑さや湿気、防カビ対策に優れている点がメリットですが、冬にはデメリットとなります。

とにかく通気性が良いので、すのこの板の間を冷たい空気が常に循環してしまいます。また、フローリングの部屋にすのこベッドを置いている場合は、床からの冷えがダイレクトに伝わってしまうので、床とすのこベッドの間にラグマットやカーペットを敷いて冷たい空気をシャットアウトしたり、厚手のマットレスに交換しましょう。

4:きしみ音が気になる

すのこベッドには、すのこの形状と木材による独特なきしみ音があり、初めて使用する方は耳障りに感じるかもしれません。布団にはあまり弾力性がないので体重が直にベッドへ伝わり、音が出やすくなってしまいます。

クッション性の高いマットレスと組み合わせることで、気になるきしみ音を軽減することができます。

5:接着剤や塗料の臭いが気になる

比較的安価な商品に多いトラブルですが、木材本来の臭いとは別に、接着剤や塗料の臭いが気になる場合もあります。その際は、入念に水拭きをした後に乾拭きをし、しっかり天日干ししましょう。水分が残ったまま使用するとカビの原因となるので注意してください。

6:カビが発生することもある

すのこベッドは通気性の良いベッドですが、布団を敷いたままにしたり、布団を干す回数を減らすと、カビが発生することもあります。通常のベッドよりも湿気に強いのは間違いありませんが、すのこ板のすき間以外は直接マットレスや布団に触れているため、通常のベッドと同じ状態なので、マットレスや布団を定期的に陰干ししたり、布団カバーをこまめに洗濯することが大切です。

こまめなケアができない方は、通気性が良く、カビが発生しにくいファイバーのマットレスを使用するのがオススメです。

すのこベッドにはメリットもたくさんある

通気性の高さが特徴のすのこベッドには、たくさんのメリットもあります。

・湿気がこもりにくく、マットレスや布団のカビ対策になる

・マットレスや布団のお手入れが楽にできる

・通気性が良いので、蒸し暑い夏でも涼しい

・マットレスとも布団とも併用できる

・布団を敷いたままたたむことのできる、折りたたみ式のすのこベッドもある

メリットとデメリットを検討し、ご自身の生活スタイルやお持ちの寝具、睡眠環境に合わせて取り入れるかを検討しましょう。

すのこベッドの素材

すのこベッドには様々な素材があり、特徴も様々です。

檜(ひのき)

日本が世界に誇る有名な素材です。特有の香りと美しい光沢が人気で、耐湿・耐水性にも強く、高級建築材として使われるほか、造作材、家具材、建具材、曲物材など、幅広く重宝される良材です。

杉(すぎ)

木目は鮮明で木理は通直で、特有の香りがあり、乾燥しやすいのが特徴です。構造材、造作材などの建築用材のほか、床材、羽目板、建具材、天井板、包装用材、電柱など、用途は様々で、日本で最もよく用いられている建築材です。

桐(きり)

国産の木材の中では最も軽いタイプと言われ、肌目はやや粗く、磨くと美しい光沢が出るのが特徴です。通気性が高いのはもちろん、湿度に影響されにくく、断熱性に優れています。熱伝導率が極めて低く発火しにくいことから、金庫の内箱材としても用いられています。

松(マツ)/パイン材

松を加工した木材のことをパイン材と呼びます。白っぽい黄色の色合いが特徴で、全体に油分が多いため経年変化で艶っぽい色合いに変化することで知られています。また、針葉樹特有の柔らかさから、DIYで使用する加工素材としても人気があります。

樹脂製

樹脂製のすのこベッドとは、プラスチック製のすのこベッドのことです。

形状は他の天然素材を使用したすのこベッドと変わりませんが、プラスチックなので非常に軽く、耐久性に優れています。さらにメンテナンスが簡単にできるため扱いやすいのが特徴です。樹脂自体に抗菌加工や防カビ加工が施されている商品もあり、衛生的に使えます。

すのこベッドの種類

すのこベッドには大きく分けて2つのタイプがあります。置いたままで使う「据え置き型」と、使用しない時に折りたたむことのできる「折りたたみ型」それぞれの特徴をご紹介します。

ベッドタイプ

・しっかり体を支えてくれるので安定感がある

・ベッド部分が床から離れているので湿気が逃げやすい

折りたたみタイプ

・折りたたむことで狭いスペースを有効活用できる

・コンパクトになるので引っ越し費用を安く抑えられる

・布団と一緒に折りたたむと効率よく湿気が取れる

すのこベッドは合わせて使う寝具がポイント

通気性に優れている、すのこベッド。寝心地の良さや腰痛予防、きしみ音の軽減をするためには、合わせて使用する寝具にこだわるのがオススメです。

睡眠の質を高めてくれるマットレスを組み合わせることで、より快適な睡眠を手に入れることができます。

すのこベッドとの併用で通気性◎なマットレス

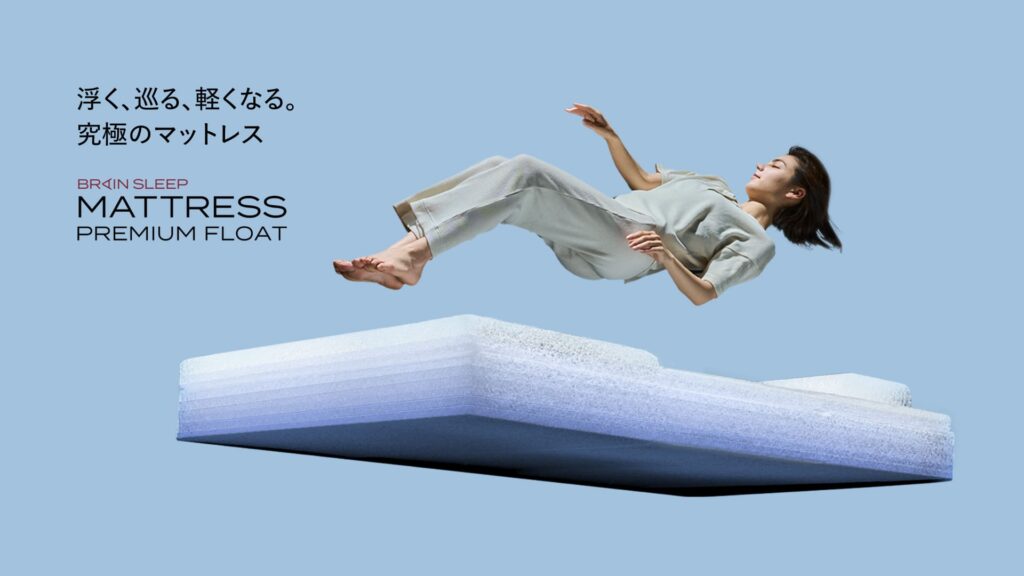

ブレインスリープ マットレス プレミアム フロート

「ブレインスリープ マットレス プレミアム フロート」は、9層構造が多方向から身体をしっかり支えることによる超・体圧分散と、NASAが提唱する究極のリラックス姿勢の再現により、身体の負荷を軽減するマットレスです。

特徴1:新感覚の弾力。9層構造のハイブリット反発で身体の負荷を軽減

一方向だけではなく、無数の繊維があらゆる方向から立体的に身体を支えるハイブリッド反発が、部位によって異なる重さや面積に最適に反応。さらに独自の9層構造が重力を吸収してその力を反発力に変換。しっかりと身体を支えて正しい寝姿勢を保ちます。

特徴2:NASAが提唱する中立姿勢を再現。究極のリラックスへ

宇宙空間で身体を預けると、自然と肩が内側に入り、脚が上がった体勢になります。これは、身体に最も負担の少ない姿勢だとされています。本製品は独自の三次元構造体によって、浮遊するかのような反発と肩・腰・脚に合わせた最適な硬さを形成し、重力から解放された究極のリラックス姿勢へと促します。

特徴3:脚をあげることで巡りを高める。

脚部が胸元より4cm高く設計されており、血流が胸元に循環しやすくなります。

特徴4:抜群の通気性で熱がこもらず快適

良質な睡眠を得るためには、寝床内の温度と湿度を適正に保つことが重要です。90%以上が空気層でできているので、睡眠時に発生する熱や湿気がこもらず、快適な睡眠環境をつくります。

特徴5:シャワーで水洗いできて清潔。

カバーは取り外して洗濯機で洗えることはもちろん、マットレスの中材も全て洗えます。中材はシャワーで汚れを洗い流せて、シャワー後は日陰干しをするだけで簡単です。

ウレタンやコイルのマットレスは、通気性が悪く湿気や熱が溜まりやすいためマットレスの中でダニやカビが発生しやすいです。ブレインスリープのマットレスは通気性がいいのでダニやカビが発生しにくいうえに、ハウスダストやほこりが気になったらいつでも洗えるので清潔な状態を維持できます。

<Writer>

ブレインスリープ編集部